帰化申請の必要書類とは?自己作成書類・取り寄せ書類別に解説!

帰化申請に必要な書類は膨大です。そのため、帰化申請にあたって、どのような書類を準備してよいか困っている申請者も少なくありません。

そこで、本記事では、帰化申請に必要な書類について、申請者自身が作成する書類、取り寄せする書類別に説明します。書類を作成する際の注意点についても解説するため、参考にしてください。

帰化申請に必要な書類一覧

帰化申請に必要な書類は次のとおりです。

| 帰化許可申請者が自分で作成する書類 | |

| 1 | 帰化許可申請書 |

| 2 | 親族の概要を記載した書面 |

| 3 | 履歴書 |

| 4 | 帰化の動機書 |

| 5 | 宣誓書 |

| 6 | 生計の概要を記載した書面 |

| 7 | 事業の概要を記載した書面 |

| 官公署等から交付を受ける書面 | |

| 1 | 国籍証明書 |

| 2 | 身分関係を証する書面 |

| 3 | 国籍を有せず、または日本の国籍を取得することによってその国の国籍を失うべきことの証明書 |

| 4 | 居住歴を証する書面 |

| 5 | 運転記録証明書 |

| 6 | 資産・収入・納税に関する各種証明書 |

| 7 | 社会保険料の納付証明書 |

| 8 | その他の参考資料 |

出典:法務省「帰化許可申請のてびき」

官公署などから交付を受ける書面については、申請者の国籍によって発行される書類が異なります。

中国籍や韓国籍など、取り寄せが必要な国籍別の書類については、各法務局がWebページで説明しているため、そちらをご参照ください。

帰化許可申請者が自分で作成する書類

ここからは、帰化許可申請者が自分で作成する書類について、詳しく解説します。

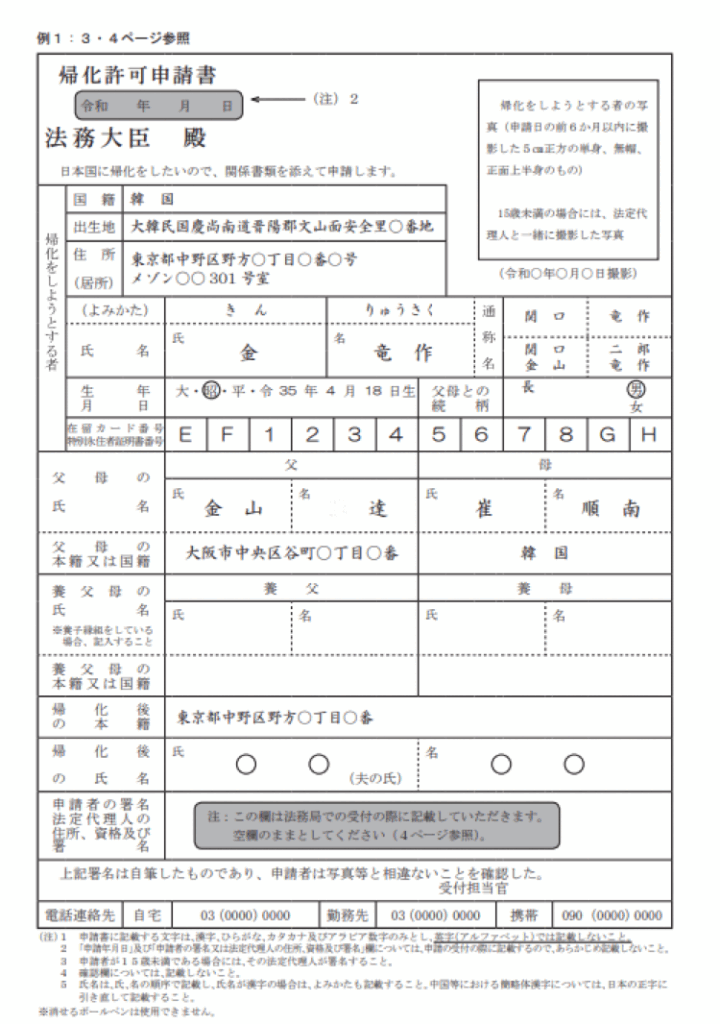

帰化許可申請書

出典:法務省「帰化許可申請のてびき」

帰化許可申請書は、帰化申請で核となる書類です。帰化申請者の氏名や生年月日、在留カード番号などのほか、帰化後の本籍や帰化後の氏名・振り仮名などを記載します。

記載項目のうち、帰化後の氏名は原則として常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字、ひらがな、カタカナ以外は使用できません。また帰化許可後の変更は原則として認められないため、注意が必要です。

申請者の署名は、申請者自身が受付の際に自筆するため、帰化申請当日まで空欄のままにしておきましょう。

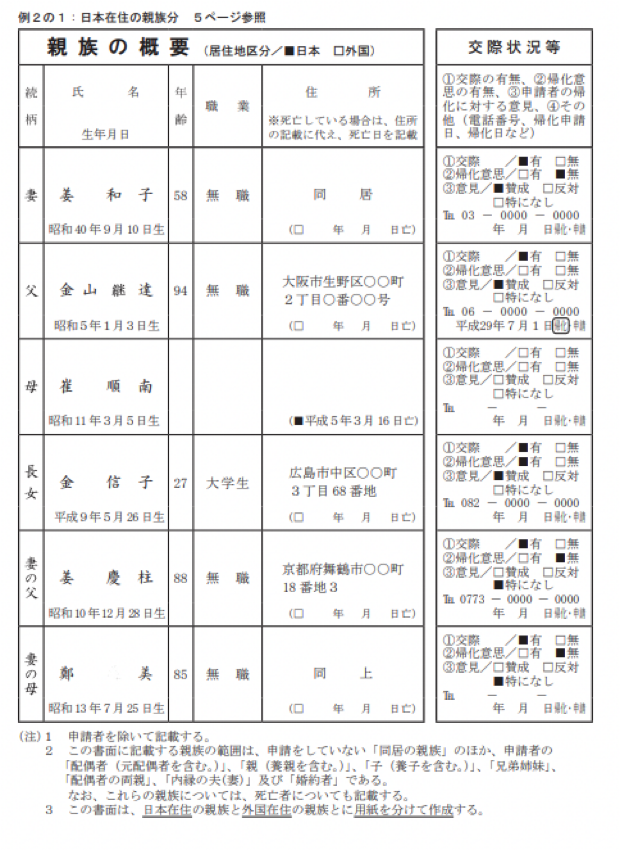

親族の概要を記載した書面

出典:法務省「帰化許可申請のてびき」

親族の概要を記載した書面には、申請者を除く親族を記載します。親族の範囲は、申請者していない同居の親族のほか、申請者の配偶者や親、子、兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の夫・妻、婚約者です。

親族については、日本在住者と外国在住者とに用紙を分けて作成する必要があります。

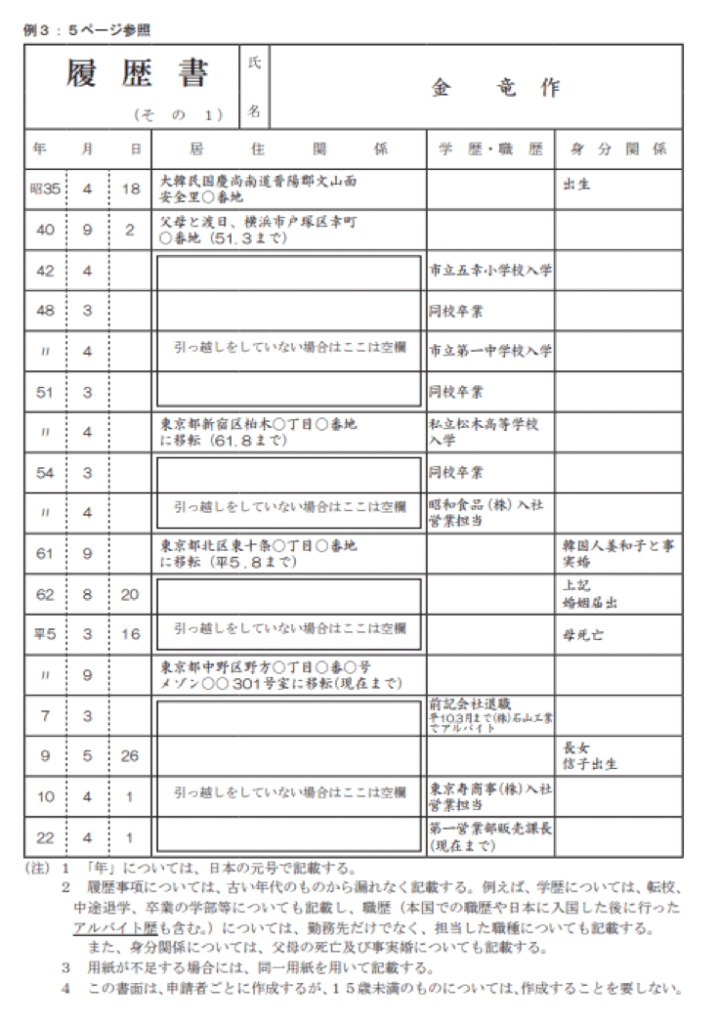

履歴書

出典:法務省「帰化許可申請のてびき」

履歴書には申請者の経歴を項目ごとに区分し、出生時から日付順に、空白期間のないように記載します。職歴については、本国での職歴を含めて具体的な職務内容も記載しましょう。

重大な経歴については、以下に例示する証明資料を添付する必要があります。

- 卒業証明書または卒業証書の写し

- 在学証明書または通知書の写し

- 在勤証明書

- 自動車運転免許証の写し

- 技能および資格証明書(医師、歯科医師、薬剤師、看護師、教員、理容師、美容師、建築士、調理師その他免許を必要とする職業に従事している人は、その技能および資格証明書または免許証)の写し

帰化の動機書

帰化の動機書は法務局指定の書面をもとに作成します。具体的な記載内容については、日本に入国するに至った経緯・動機や日本での生活についての感想などです。日本に入国した後に行った社会貢献や本国に対する思いなども記載するとよいでしょう。

なお、15歳未満の申請者は帰化の動機書を作成する必要はありません。

宣誓書

「私は日本国憲法及び法令を守り、守られた義務を履行し、善良な国民となることを誓います。」と記載された宣誓書は申請者が帰化申請受付時に、署名します。

15歳未満の申請者は宣誓書の作成が不要です。

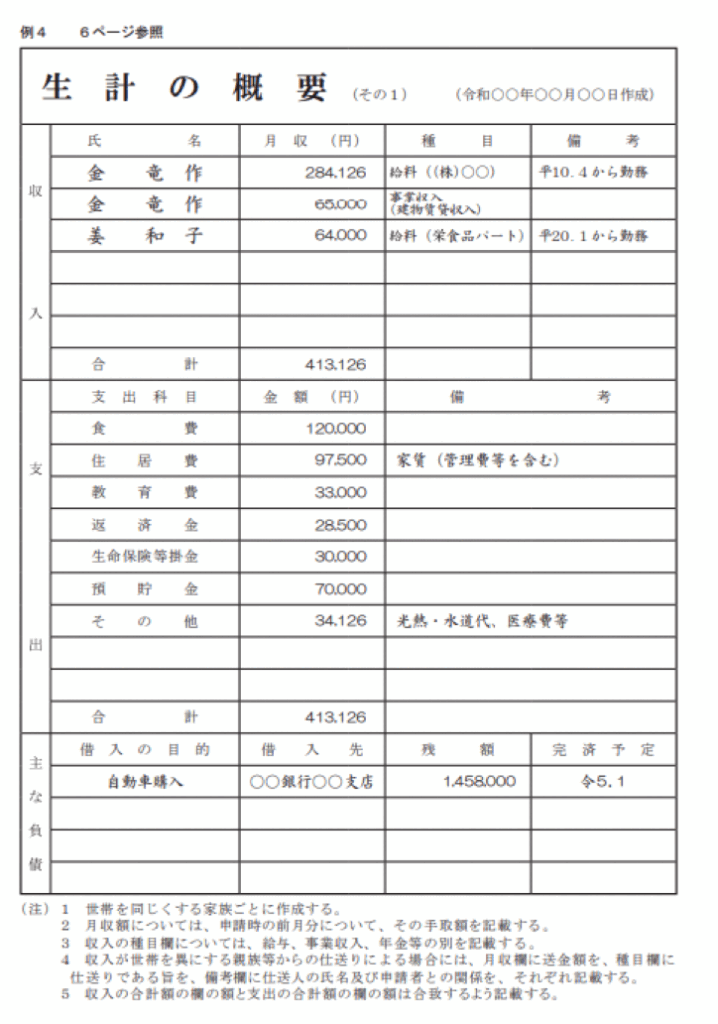

生計の概要を記載した書面

出典:法務省「帰化許可申請のてびき」

生計の概要を記載した書面には、申請者のほか、配偶者や生計を同じくする親族の収入・支出関係、資産関係などの所要事項を具体的に記載します。

留意点については、月収(手取り)は申請の前月分を記載してください。世帯を異にする親族によって申請者の生計が維持されている場合は、収入欄にその親族からの収入を記載しましょう。

また、生計の概要を記載した書面の正しさを証明するために、次の書面を添付する必要があります。

- 会社員の場合:在勤証明書・給与証明書

- 不動産を所有している場合:土地・建物の登記事項証明書

- 賃貸マンションなどに居住している場合:賃貸契約書

- 預金通帳の写しまたは残高証明書

- 源泉徴収票・納税証明書・公的年金保険料の納付証明書(直近1年分)など、個別事情に対応した税金関係の書類

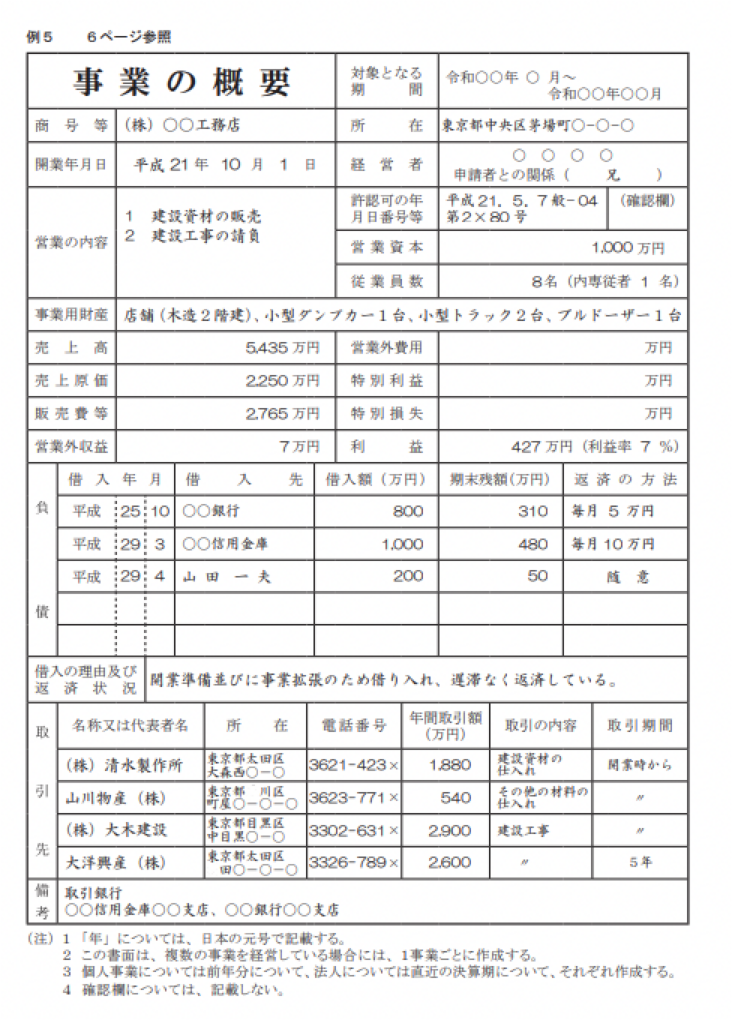

事業の概要を記載した書面

出典:法務省「帰化許可申請のてびき」

事業の概要を記載した書面は、申請者が個人事業主、会社経営者、会社役員である場合に作成します。

留意点については、個人事業主は前年分、法人は直近の決算期の財務状況を記載してください。また、複数の事業を経営している場合は、1事業ごとに書面を作成しましょう。

このほか、事業の概要を記載した書面には、記載内容の正当性を証明するために、次に書面を添付する必要があります。

- 事業形態が法人の場合:登記事項証明書

- 許認可が必要な事業を営んでいる場合:営業許可書・免許書類

- 前年度の確定申告書・決算報告書(貸借対照表・損益計算書)

帰化許可申請書が取り寄せをする書類

ここからは、帰化許可申請者が取り寄せる必要がある書類について解説します。

国籍証明書

国籍証明書は、帰化申請者の国籍に関する書類です。

申請者は、本国の官憲が発行した国籍証明書を提出しなければなりません。国籍証明書に有効期限がある場合は、法務局の担当者から指示があった場合に取得する必要があります。

また、パスポートを所持している方は、有効期限が切れたものを含めて、所持しているすべてのパスポートの写しを提出しなければなりません。

身分関係を証する書類

身分関係を証する書面では、次のような書面を提出する必要があります。

- 本国の戸籍謄本(家族関係登録簿に基づく証明書)

本国の戸籍謄本では、韓国・朝鮮の方は、基本証明書や家族関係証明書など、家族関係登録簿に基づく証明書や韓国・朝鮮の戸(徐)籍謄本、中国(台湾)の方は台湾の戸(徐)籍謄本を提出する必要があります。

また、離婚歴がある方は、離婚事項の記載のある婚姻関係証明書または戸(徐)籍謄本を提出しなければなりません(部分謄本または抄本不可)。

- 日本の戸籍謄本(全部事項証明書)

次の各例に該当する場合は、日本国民である方、あるいは日本国民であった方の日本の戸(徐)籍謄本(全部事項証明書)が必要です。

- 元配偶者や内縁関係を含む申請者の配偶者が日本国民であるとき

- 申請者の子(養子)が日本国民であるとき

- 申請者の父母(養父母)が日本国民であるとき(養父母の場合は、養子縁組事項の記載があるものを含む。)

- 申請者が日本国民であった人の子ども(養子)であるとき(ただし、日本国籍喪失事項の記載があるもの)

- 申請者が日本の国籍を失った人であるとき(ただし、日本国籍喪失事項の記載があるもの)

- 申請者の親・兄弟姉妹・子どものなかで帰化または国籍取得をした人がいるとき(ただし、帰化事項または国籍取得事項の記載があるもの)

- 申請者が日本で出生し、婚姻、離婚、養子縁組などをしていること、父母などが日本で婚姻、離婚、死亡していることを証明する資料

- 出生届の記載事項証明書(本人および兄弟姉妹の出生届の記載事項証明書)

- 死亡届の記載事項証明書(夫および兄弟姉妹の死亡届の記載事項証明書)

- 婚姻届の記載事項証明書

- 離婚届の記載事項証明書(裁判離婚の場合は、調停調書、和解調書、認諾調書の謄本または確定証明書のついた審判書もしくは判決書の謄本も必要)

- 親権者変更届などの記載事項証明書(裁判離婚の場合は、調停調書、和解調書、認諾調書の謄本または確定証明書のついた審判書もしくは判決書の謄本も必要)

- 養子縁組届の記載事項証明書

- 認知届の記載事項証明書

- 就籍の審判書

- 本国の出生、婚姻、離婚、姻族関係その他の証明書(公証書)

離婚、親権について裁判をしている場合は、確定証明書のついた審判書または判決書の謄本が必要です。

国籍を有せず、または日本の国籍を取得することによってその国の国籍を失うべきことの証明書

法務局担当者の指示があった場合には、本国の官憲が発行した、本国の国籍を喪失(離脱)した旨の証明書または日本の国籍(外国の国籍)を取得したときは、本国の国籍を喪失する旨の証明書を提出しなければなりません。

ただし、申請者の国籍が、本国法に基づいて日本国に帰化すれば当然にその国籍を失うことが明らかである法制を採用する韓国のような国は不要です。

居住歴を証する書面

居住歴を証する書面では、申請者は住所地の市区町村長が発行した住民票の写しを提出しなければなりません。

住民票に法定住所期間の居住歴が記載されていない場合は、法定住所期間の居住歴が記載された除住民票も必要です。また、同居人がいる場合は、同居人全員分の住民票を持参しましょう。

運転記録証明書

自動車運転免許証を持っている方は、自動車安全運転センターが発行した過去5年間の運転記録証明書を提出しなければなりません。

また、自動車運転免許証が失効した方や取り消された方は、運転免許経歴証明書を提出しましょう。

資産・収入・納税に関する各種証明書

資産・収入・納税に関する各種証明書では、申請者は次の書類を提出する必要があります。

- 収入関係

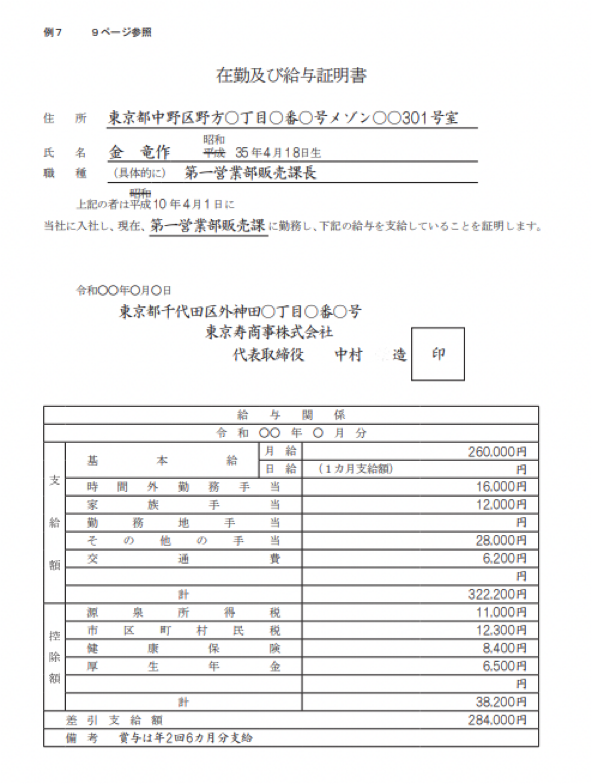

- 在勤および給与証明書

出典:法務省「帰化許可申請のてびき」

在勤および給与証明書は、申請者・配偶者並びに生計を同じくする親族が、給与、報酬などの収入により生活している場合に提出してください。

- 源泉徴収票

申請者は、直近1年分の源泉徴収票を提出する必要があります。

- 許認可証明書(事業免許など)

許可または認可を要する事業を営む方は、許認可証明書またはその写しを提出しなければなりません。

- 会社等法人の登記事項証明書

- 資産関係

- 土地・建物の登記事項証明書、賃貸借契約書の写し

- 預貯金通帳の写しまたは銀行、郵便局などで証明を受けた預貯金現在高証明書

- 課税証明書、納税証明書、確定申告書の控えなど

課税・納税を証明する書類は、給与所得者または事業経営者によって異なります。必要書類の選定にあたっては、下記表を参考にしてください。

| 提出書類の種類 | 請求先 | 形態 | |||||

| 給与所得者 | 事業経営者 | その他の人 | |||||

| 源泉徴収されている人 | 源泉徴収されていない確定申告をしている人 | 2カ所以上から給与を得ている人、給与が年間で2,000万円を超える人 | 法人 (取締役・監査役を含む) | 個人 | |||

| 源泉徴収票 | 勤 | ◎ | ◎ | ◎ | |||

| 都道府県、市区町村民税の課税証明書または非課税証明書(総所得金額の記載のあるもの) | 都市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |

| 都道府県・市区町村民税の納税証明書 | 都市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||

| 法人都道府県民税の納税証明書 | 都 | ◎ | |||||

| 法人市区町村民税の納税証明書 | 市 | ◎ | |||||

| 事業税の納税証明書 | 都 | ◎ | ◎ | ||||

| 法人税の納税証明書(その1、その2) | 税 | ◎ | |||||

| 個人の所得税の納税証明書(その1、その2) | 税 | ◎ | ◎ | ◎ | |||

| 消費税の納税証明書 | 税 | ◎ | ◎ | ||||

| 確定申告書の控え(別表、決算報告書、青色申告決算書、収支内訳書) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||

| 源泉徴収簿の写しおよび納付書の写し | 勤 | ー | ◎ | ー | ー | ||

出典:法務省「帰化許可申請のてびき」

*請求先欄は、「勤」は勤務先、「市」は市区町村役場、「都」は都道府県税事務所、「税」は税務署を表します。

社会保険の納付証明書

社会保険の納付証明書では、次の書類を提出する必要があります。

- 公的年金保険料の納付証明書

- 申請者や同居人、配偶者が第1号被保険者であるとき:日本年金機構が発行したねんきん定期便、年金保険料の領収書などの写し(直近1年分)

- 申請者が厚生年金保険法に定める適用事業所の事業主であるとき:年金事務所が発行した年金保険料の領収書の写し(直近1年分)

- 公的医療保険料の納付証明書

- 申請者が世帯主であって、同一世帯に国民健康保険の被保険者がいるとき:市区町村が発行した国民健康保険料納付証明書等(直近1年分)

- 申請者や同居人、配偶者が後期高齢者保険の被保険者であるとき:日本年金機構が発行した公的年金の源泉徴収票(直近の分)または市区町村が発行した後期高齢者医療保険料の領収書の写し(直近1年分)

- 申請者が健康保険法に定める適用事業所の事業主であるとき:年金事務所などが発行した健康保険料の領収書の写し(直近1年分)

- 介護保険料の納付証明書

- 申請者や同居人、配偶者が65歳以上であるとき:日本年金機構が発行した公的年金の源泉徴収票(直近の分)または市区町村が発行した介護保険料納付証明書(直近1年分)

申請者を扶養する方が上記①〜③までのいずれかに該当する場合には、申請者を扶養する方の社会保険料の納付証明書についても提出する必要があります。

その他の書類

法務局の担当者から指示があった場合に提出が必要なその他の資料は、次のとおりです。

- 在学を証する書面

- 最終学歴を証する書面

- 技能・資格を証する書面

- 帰化相談質問票

- 帰化相談必要書類の確認表(その他の国籍)

- スナップ写真

- 診断書

- 感謝状

申請書類を作成する際の注意点

申請書類を作成する際、用紙については、A4判で、紙質の丈夫なものを使用したうえで、正確に、丁寧に記載する必要があります。文字の記載を誤った場合は、取消線を引いたうえで、修正しなければなりません。

提出する書類は原則として2通です。このうち、1通は原本、もう1通は写しを提出します。

外国語で記載された書面には、別途A4判の翻訳文をつけ、翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載します。翻訳者については、正確に翻訳できる人であれば、申請者を含め、誰でも構いません。

パスポートや免許証のように原本を提出できないものについては、写しを2部提出しなければなりません。この場合には、提出する際に原本を持参する必要があります。

まとめ

帰化申請に必要な書類は多岐にわたるため、1つずつ誤りがないように、慎重に準備を進めていくことが大切です。

法務省の手引きに沿って準備を進めるなかでも、わからないことに遭遇する場面もあるでしょう。そんなときは、行政書士をはじめとする専門家に帰化申請について依頼することをおすすめします。

専門家に帰化申請の代行を依頼すれば、帰化申請の事務手続きが滞りなく進むよう、適切な指示をくれるでしょう。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長

蜂須賀 昭仁

2016年9月〜

VISA専門行政書士事務所

「Eight Links 行政書士事務所」を開業

専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請

外国人の在留資格申請を専門分野とし

年間500件以上の相談に対応

講師実績

広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師

中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

運営HP

広島外国人ビザ相談センター

https://hiroshima-visa.link/

広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/marriage/

広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/

広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/work/

広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/

広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長

蜂須賀 昭仁

2016年9月〜

VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業

専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請

外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

講師実績

広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師

中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

運営HP

広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/

広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/

広島永住ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/permanent/

広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/

広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/

広島帰化申請代行センター https://hiroshima-visa.link/naturalization/